新任教員インタビュー ~観測ロケットを飛ばし宇宙の電場を解析する~ 松山先生

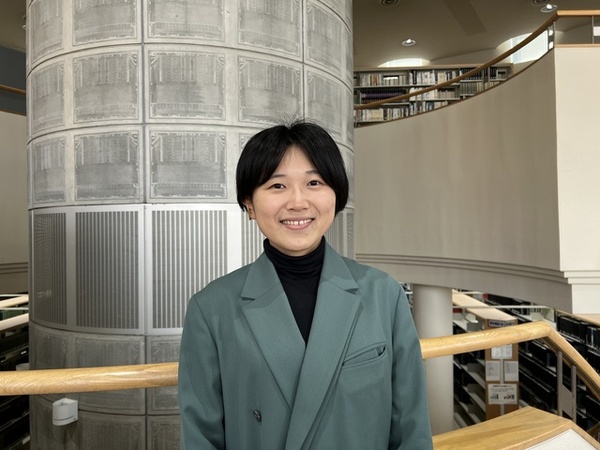

2025年4月、富山県立大学の電気電子工学科の教員に松山 実由規 先生が新たに加わりました。松山先生は、富山県立大学で博士号を取得した直後に、教員として母校の電気電子工学科に着任しました。今回、これまでの学生時代の研究や今後の研究の展望についてお話を伺いました。

まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。

私は2025年3月に富山県立大学で博士号を取得し、その直後の4月に電気電子工学科に着任しました。専門は宇宙プラズマ工学・超高層大気物理学で、特に、観測ロケットを使用して取得した電場データを解析する研究をしています。

(写真)新任の松山 実由規 先生

電磁波工学研究グループでは、どのような研究が行われているのでしょうか?

私が所属している電磁波工学研究グループでは、電磁波の基礎理論から応用技術まで幅広い研究を行っています。例えば、山岳地帯での安全性を向上するための登山者位置検知システムの開発や、電波伝搬のシミュレーション、さらには宇宙空間での電磁波環境調査など、多岐にわたります。基本的には、自分の手を動かしてモノを作って実験する、「モノづくり」が主体の研究室です。

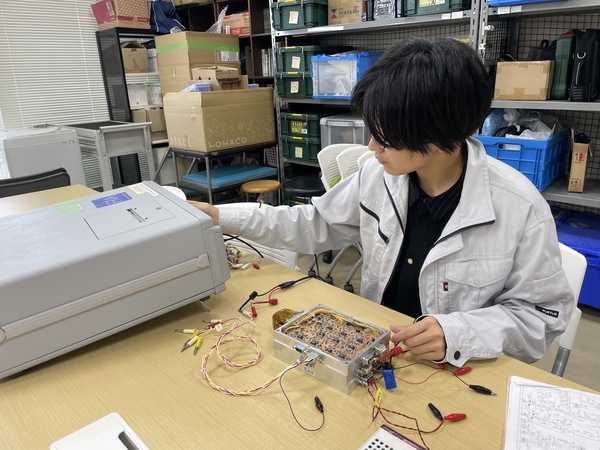

松山先生の研究では、実際にロケットに搭載する機器を開発されていると伺いました。具体的にはどのようなことをされているのでしょうか?

宇宙でどのような現象が発生しているかを調査するため、観測ロケットに搭載する電場観測装置を開発しています。この機器を実際に観測ロケットに搭載して飛ばして、宇宙空間で電場のデータを取得し、どちらの方向にどのぐらいの強さの電場が生じているのかを解析します。実験データが得られたら、学内外の研究者の方々とデータの解釈を議論しつつ、解析を進めていきます。

(写真)ロケットに搭載する電場観測装置の動作確認

なぜ、宇宙についての研究をしたいと思ったのですか?

学部2年生の時、石坂先生の「電磁気学」の授業の後に質問に行ったときの先生の言葉がきっかけです。石坂先生にどのような研究をしているのか聞いた時に、「宇宙のことをやっているよ!」とおっしゃられ、「かっこいい!」と思ったんです。ロマンを感じたというか。県大でもスケールの大きな研究ができるんだと思いました。3年次の研究室配属では、真っ先に石坂研を志望しました。

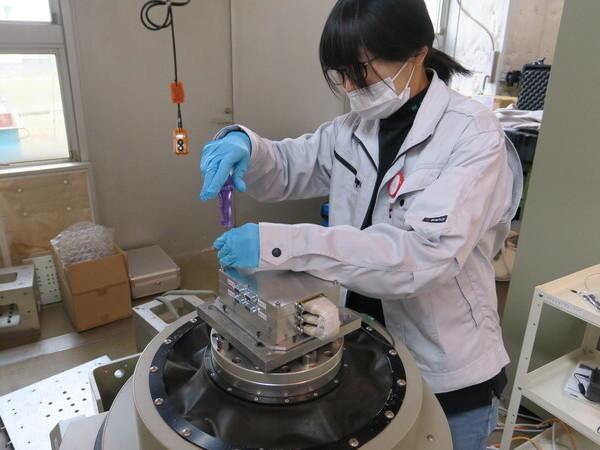

(写真)電場観測装置の振動試験を行っている様子

どのような時に研究のやりがいを感じますか?

自分が作製した観測装置がロケットに搭載されて打ち上げられ、その機器が正常に動作してデータが取得できた時は本当に感動します。ロケットに機器を搭載して打ち上げるというのはやり直しがきかないので、打ち上げ前は緊張しますが、その分観測に成功した時の喜びは格別です。この研究室では、観測機器の開発から、ロケットの打ち上げ、解析まで一貫してできるのが面白いです。

(写真)内之浦宇宙空間観測所でのS-520-32号機打ち上げ前の様子(©JAXA)

学部から博士号取得まで、9年間も県大の電子コースにいたことになりますが、この学科で良かったと思うことは?

先生方が優しくて、何かあった時に相談しやすい雰囲気が良かったと思います。はんだ付けにより電子回路を作ったり、プログラミングについても学ぶことができたりして、自分の実力を伸ばすことのできる環境だったと思います。楽しんで9年間を過ごしてきました。

今後どのような教員を目指していきたいかお聞かせください。

辞令交付式の際に、教員に求めることは「教育」「研究」「産学官連携」というお話をいただきました。「教育」では学生の皆さんの研究の土台となる知識を、講義などを通して伝えることはもちろん、研究の過程での様々な問題に対し学生自身で解決できるような環境づくりをしていきたいと思っています。「研究」では今後も観測ロケット実験に参画し、電離圏で発生する様々な現象の解明につながるような研究をしていきます。また、「産学官連携」については、地域の企業や官公庁の方々とも積極的に関係づくりを行い、大学の活性化と社会の発展に貢献できるように取り組んでいきたいと思っています。

新任、ということでまだまだ至らないことも多いかと思いますが、周りの先生方や学生の皆さんとともに学び、研究し、成長していきたいと思っています。

電気電子工学科には松山先生が加わり、さらに強力な体勢となりました。松山先生の今後の活躍に期待が持たれます。電磁波や宇宙に関する研究に興味のある方は、電磁波工学研究グループのホームページをご覧ください。

Prev